编者按:武汉大学中国发展战略与规划研究院副院长魏伟教授、清华大学建筑学院博士研究生刘畅撰写的论文《“城市人”视角下的国土空间“三线”管制方法探索》发表于《城市与区域规划研究》2020年第12卷第2期(总第34期)。

文章导读

国土空间总体规划的“三线”管制作为“一张蓝图”的核心内容,其“刚性”与“弹性”尺度亟待权威标准的技术指引。

“城市人”视角下的国土空间“三线”管制方法探索

摘 要:“三线”管制作为“一张蓝图”的核心内容,是空间规划研究和实践的热点问题。基于“城市人”理论,以Q市(地级市)空间规划实践中的国土空间管制为例,剖析用途决策与多规协同、“三线”刚性与弹性尺度等核心矛盾的内在原因,探索“三线”管制中矛盾治理的技术路线,提出“以人为本”的国土空间用途决策方法和“三线”落地的管理机制,以期推进地级市空间规划管制更权威有效地落地实施。

关键词:空间规划;城市人;“三线”管制;“刚性”与“弹性”

1 背景

空间管制理念的出现最早是为了控制城市无计划蔓延,到2008年,空间管制逐渐在城乡规划法、土地利用等文件中明确地位,成为我国空间类规划的重要抓手。近年来,为解决国土空间管制边界不全面、规则不系统和事权不衔接等问题,我国空间规划体系不断探索革新,按照中央要求,到 2020 年,我国将建立统一衔接、分级管理的空间规划体系,聚焦城镇、农业、生态空间以及生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界(以下简称“三区三线”)的划定和主要控制线的落地,整合形成“多规合一”的空间规划。因此,当前对空间管制的探讨应该放在空间规划体系的框架内,聚焦“三区三线”划定和“三线”落地管制机制,完善国土空间用途管制机制,构建“多规合一”的空间规划管制体系。

2“三线”管制的现实困境

现实的国土空间“三线”管制困境主要集中在以下两方面:

(1)由于空间用途决策缺少科学系统的技术支撑,政府决策的结果往往呈现为各方充满怨气和张力的妥协,降低了规划管制的效能和权威,空间管制难以协调多规锚定“三线”;

(2)在空间规划管制落地中,三条控制线的“刚性”与“弹性”尺度也亟待权威标准的技术指引。

3“城市人”视角下的国土空间“三线”管制方法

3.1 理论基础与逻辑过程

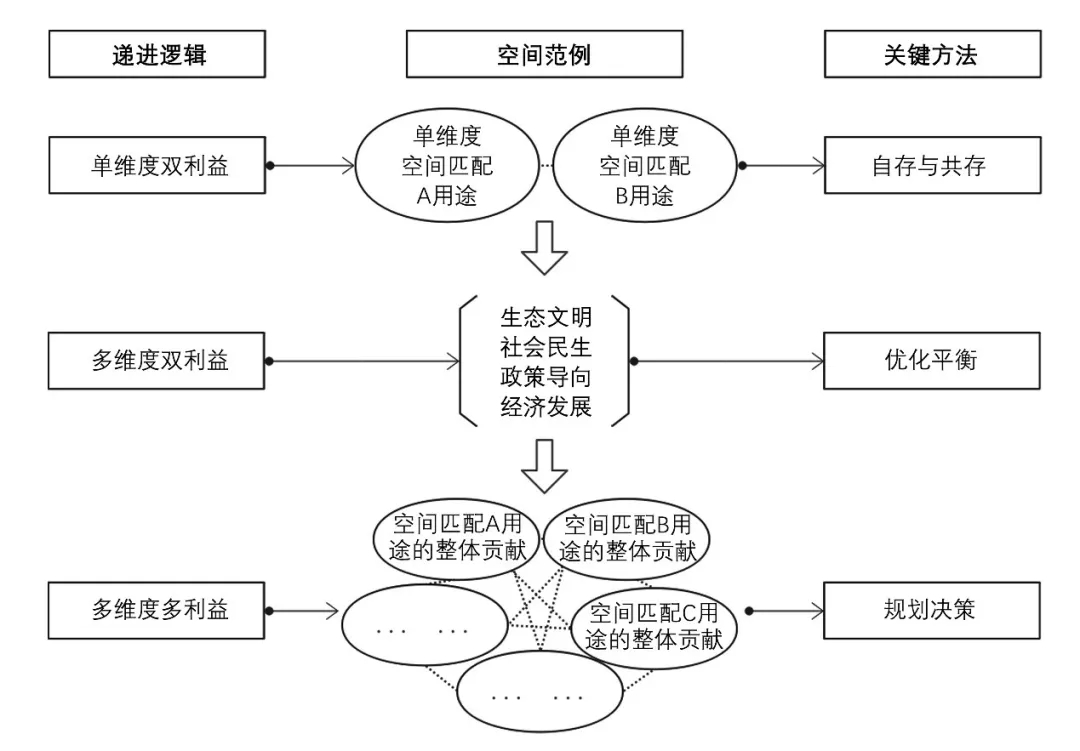

“城市人”理论是加拿大规划学者梁鹤年先生提出的理性分析城市、匹配空间要素的基础理论,该理论基于人的物性和理性需求,以“自存/共存”作为基本原则,以追求“最大空间接触机会”为导向,以实现“以人为本”的城镇化为目标,在理性和平等的视野下开展城市研究及规划实践。从空间管制的角度理解,国土空间用途管制就是在一定的生态、社会、政治、经济等条件和约束里,从“自存/共存”平衡的角度,统筹各方用途价值,找寻国土空间与用途之间的最优匹配,落实“以人为本”的空间保护与利用,为实现最大的整体贡献匹配和管理国土空间。决策空间与用途最优匹配可以演化成一个递进的逻辑过程(图1):(1)单个维度下,评判两个冲突利益对社会的整体贡献(单个维度是用途取舍会影响整体的单个要素,两个冲突利益是指在同一空间冲突的两种用途价值,整体贡献是基于自存/共存平衡做出理性的价值运算);(2)多个维度下,评判两个冲突利益对社会的整体贡献——基于区域的社会发展、政策引导、现状本底等多方面因素,优化平衡多个维度的重要程度和决策门槛,评判用途价值的整体贡献比值是否高过决策门槛;(3)多个维度下,评判多个冲突利益对社会的整体贡献——可提前判断多方利益的重要程度,当多方利益的整体贡献出现难以决策的复杂情况时,可参考重要程度标准决策匹配。

值得注意的是,关于多个维度各方利益在整体发展中的权重问题,是当前空间规划实践中各方关注的焦点,即要在整体利益优化的前提下合理分配生态文明、社会民生、政策导向、经济发展等维度在空间规划管制中的权重比例。决策机构除了合理有序、民主集中等基本行政原则之外,还需结合空间规划的特殊性考虑以下因素:(1)“主体功能”传导,即在国家主体功能区战略的总体框架下和省级主体功能区的具体指导下,地方市县依据自身及周边区域的主体功能区要求,优先落实主体功能;(2)“公众参与”反馈,即利益权重的判断需要充分体现当地居民的实际诉求,充分信任当地居民的共同理性,充分发挥当地居民在其“生于斯长于斯”土地上的主人翁权益;(3)“资源及空间”保障,即空间规划是国家及地方发展规划、区域规划、专项规划的保障性规划,重在提供资源本底及保障发展空间,在保护性(如生态、遗产)资源中具有优先性和排他性,在发展性(如经济开发区、乡村建设用地)资源中具有集约、高效、重组的可能性。

图1 国土空间用途决策方法

3.2 国土空间“三线”管制典型问题处理方法

3.2.1 多规合一与国土空间用途决策

(1)典型困境

空间规划从资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价入手,统筹现有规划技术和评定基础,评价国土空间现状,划分“三区三线”;但由于多规遗留的用地属性模糊重叠、国土权责交叉空白等矛盾,导致用地属性与管制边界冲突、国土用途管理矛盾、建设项目实施困难等诸多问题,“三线”管制难以真正落地。

(2)治理路径的探索

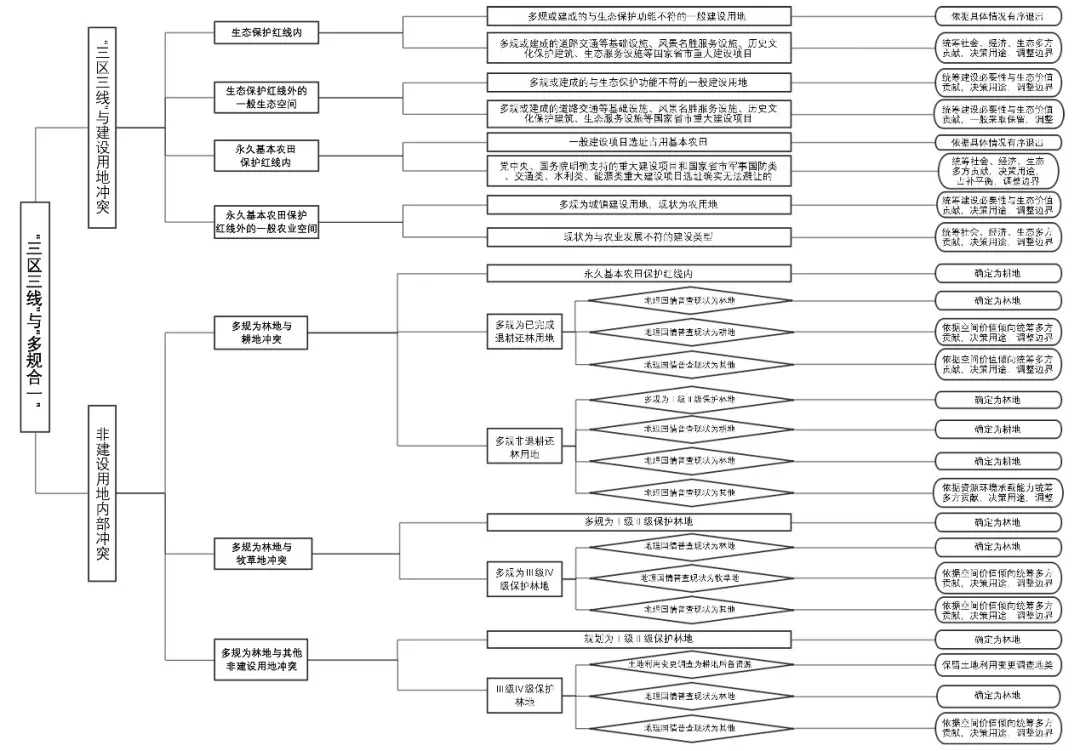

Q市基于“多规合一”对现状各类空间规划混杂的国土空间进行诊断、梳理,找准冲突、研判属性、锁定边界,主要针对规划差异的空间表征,明确唯一用地属性,决策国土空间用途,锚定国土空间开发保护边界线。基于国情地理普查,统筹土地利用方式和地物覆盖特征等地方特色因素,按照“生态优先、尊重事实、严守红线、上下协同”的原则,通过图斑比对、规划衔接、部门协调和举证讨论等方式,统筹开展国土用途决策工作,确保管制基础用地属性的唯一性,消除部门管理界线矛盾,最终核定“三线”边界(图2)。

图2 用地唯一属性确权路径

(3)国土用途决策方法及实例分析

第一步:矛盾提出

在开展用地唯一属性工作中,一现状园地同时规划为非I、II级保护林地和耕地属性,Q市在兼顾上级政策、粮食安全和生态保护权益中取舍两难。

第二步:逻辑判别

当政府不单是考虑社会经济发展,还兼顾政策导向、生态保护、粮食安全和社会公平时,应在最大程度满足国家政策的前提下,选取对社会整体贡献最优的匹配方案:首先,单维度考虑园地作为非I、II级保护林地和耕地对全社会的整体贡献比值;其次,基于全面考量,给定多维度预设权重,从优化平衡的角度计算规划方案(1、2……n)对于社会的整体贡献比值,判别整体贡献比值是否超过决策门槛值,判断规划方案的可行性;最后,对n种规划方案进行择优决策。

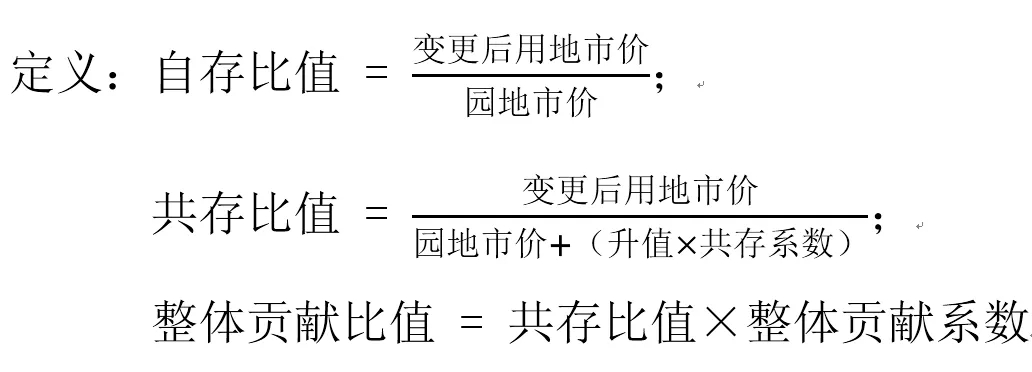

第三步:自存与共存(以经济维度为例)

假设:市价的变化反映生产效率的变化,生产效率的变化是经济贡献的合理衡量。园地市价为0.3亿元/平方公里,耕地市价为0.2亿元/平方公里,林地市价为0.5亿元/平方公里。

考虑到国土用途变更后对保留者(包括原用地服务者、周边用地和居民等)构成影响或损失,应该把增值的部分(变更后用地市价与原用地市价的差价)适量分配给原国土用途,经专家论证和公众参与,园地用途变更为耕地的共存系数为0.5,变更为林地的共存系数为0.2;考虑到非建设用地性质变更要协调农村、环境、生态等问题,非建设用地性质变更的整体贡献系数为0.7。

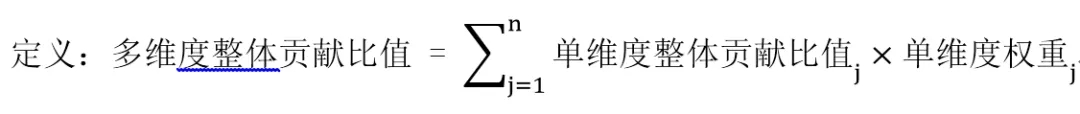

评判园地变更规划在经济维度下的整体贡献比值(表1)。

表1 变更规划经济维度整体贡献比值

第四步:优化平衡(以变更为耕地为例)

当整体贡献比值≥门槛值时,考虑通过决策,高出门槛值的程度越大则方案越优。

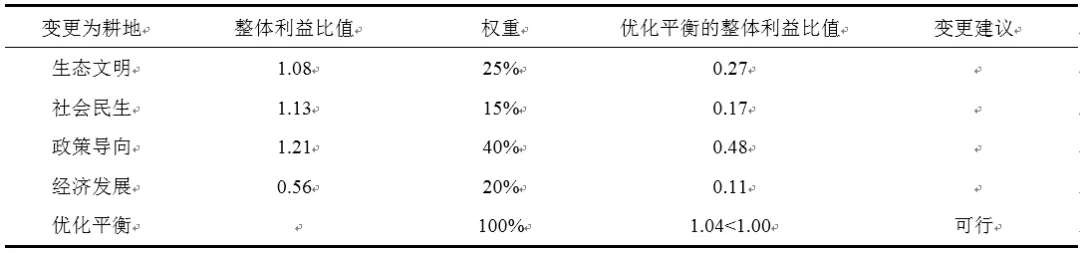

其中,j表示维度的种类,n表示维度的数量。考虑到要保证地区可持续发展,用地性质变更对社会的整体贡献不能低于变更前,非建设用地性质变更门槛值定为1.0;考虑到该地区主体功能定位为重点生态功能区,发展策略重视生态文明建设,统筹区块自然本底和空间结构等,生态文明、社会民生、政策导向、经济发展等维度占比权重分别为25%、15%、40%、20%。

评判在多维度下的整体贡献比值是否达到门槛值,决策园地变更为耕地方案的可行性(表2)。

表2 变更为耕地多维度整体贡献比值

第五步:规划决策

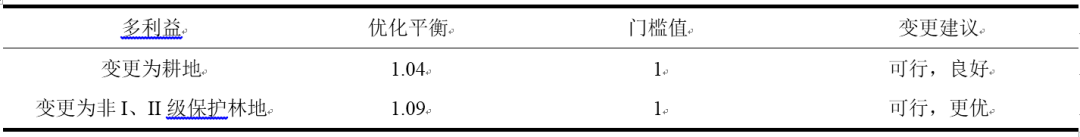

评判两种变更方案的整体贡献比值,参考用途决策方法(表3),可规划变更为林地。

表3 用途决策方法

综上所述,国土用途属性匹配是从全社会整体出发取舍整体贡献的过程,基于空间规划的规划背景、发展策略、空间布局等,综合生态、农业、社会、经济等整体贡献,决策最优的用途匹配。

3.2.2永久基本农田的占补平衡

(1)典型困境

永久基本农田是空间保护与利用的重点空间,是保障国家粮食安全底线的核心区域,一经划定,任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。随着我国经济发展进入新常态,城镇化建设深入推进,重大建设项目选址冲突、基本农田占优补劣、耕地后备资源分布不均、耕地补偿机制不完善等矛盾凸显,永久基本农田保护落地面临多重压力。

(2)治理路径的探索

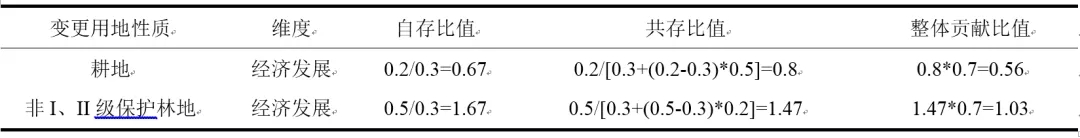

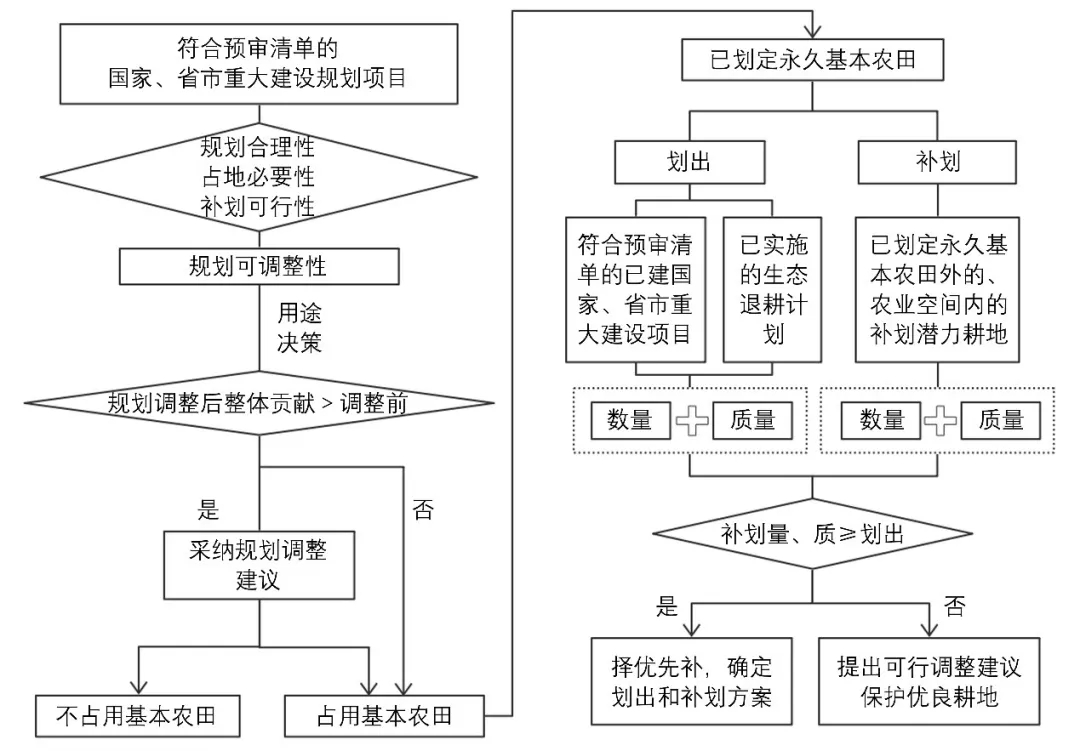

Q市在永久基本农田划定和管制落地中,对于一般建设项目,采取严格撤出的方案。对于已建设符合预审清单的国家、省市重大建设项目,遵循总体稳定、局部微调、应保尽保、量质并重的原则,实践基本农田占补平衡:依据土地利用变更调查、耕地质量等别评定、耕地地力调查与质量评价等成果数据,统计分析划出基本农田的数量和质量情况;根据最新的土地利用变更调查数据,充分考虑水资源承载力约束因素,明确现状耕地补划潜力空间,并核对补划潜力的数量和质量情况;按照数量不减少、质量不降低的要求,提出补划耕地清单,最终明确永久基本农田补划方案,确保永久基本农田补足补优。而对于规划占地的重大建设项目,要充分发挥用地预审源头的把控,严格限定重大建设项目的预审清单,对项目可调整性、占用必要性、合理性和补划可行性依次进行严格论证,由省级自然资源主管部门进行踏勘论证预审决策(图3)。

图3 永久基本农田占补平衡路径

3.2.3 生态保护红线的“刚性”与“弹性”

(1)典型困境

生态保护红线区是生态空间内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域,原则上严禁不符合主体功能定位的各类开发活动,强化生态保护红线“刚性”约束,保障国家生态安全底线格局。但随着社会发展、民生建设、历史文化保护等方面的需要,政府兼顾“弹性”管制的尺度把握,维系自然生态可持续和社会发展空间制衡的难度日趋加大,激励生态补偿机制尚不健全,生态保护红线落地面临诸多挑战。

(2)治理路径的探索

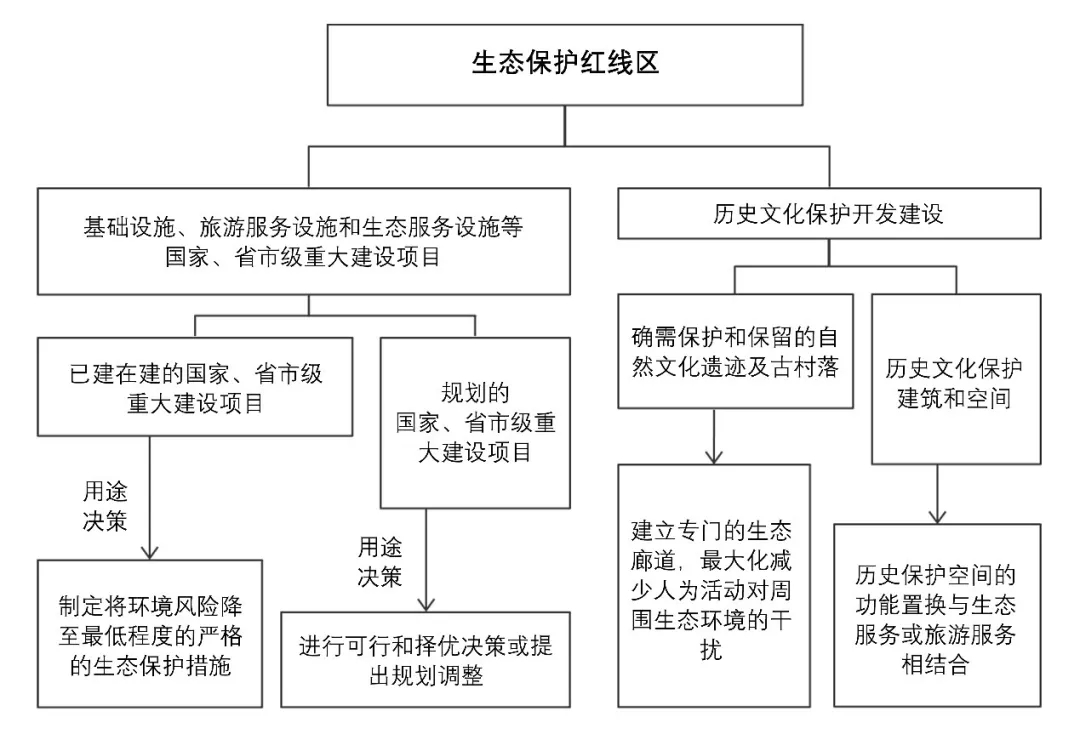

Q市对于符合准入清单和预审清单的已建、在建国家、省、市级重大建设项目,依据建设项目的可调整性与生态价值稳定性统筹决策项目去留,针对决策保留的建设项目,制定将环境风险降至最低程度的严格的生态保护措施。对于规划的重大建设项目,严格限定重大建设项目的准入清单和预审清单,必须对建设项目可调整性、占用必要性、合理性、环境风险进行严格论证,方可进入决策环节进行用地预审。对于历史文化建设,必须保护历史文化空间的外部结构不受破坏、文化价值不遭损毁;对于现状居住性质的历史建筑,采取人口外迁空间保护的措施,提倡将空间功能置换与生态服务或旅游服务相结合,既满足历史文化空间的保留养护,同时降低生态价值的损耗,又能解决部分外迁人口的就业问题。对于确需保护和保留的自然文化遗迹及古村落,建立专门的生态廊道,减少人为活动对周围生态环境的干扰(图4)。

图4 生态保护红线管控路径

3.2.4 城镇开发边界的“弹性”机制

(1)典型困境

城镇开发边界是规划期内城市、建制镇和开发园区的建设范围,是指导中心城区及镇区规划建设的依据,具有控制城市无计划蔓延和引导城市未来空间拓展的双重作用;从理论角度看,城镇开发的“刚性”边界是预测城市所能达到的最终合理规模而划定的,但实际上,城镇开发边界还必须兼顾不同时期城镇建设开发的动态性和阶段性,以及空间发展的不确定性,甚至一些偶然“大事件”也会对开发边界产生巨大影响,这就要求城镇开发边界需要保持一定的“弹性”特征,合理引导国土空间的开发、再开发与应急机制。因此,城镇开发边界是兼具“刚性”和“弹性”属性边界,其“刚性”应体现在一定期限内城镇建设的发展边界和规模约束力,而“弹性”体现在布局形态、开发内涵以及阶段性控制边界。

(2)治理路径的探索

Q市空间规划改革提出了“刚性边界、弹性布局”的改革思路。

在时间维度上,建立城镇开发边界动态评估与调整机制,与经济和社会发展的规划期限相衔接,在一定的发展阶段内,城镇空间增长不能突破其界限,而在下一阶段内结合新一轮国民经济与社会发展规划工作,对城镇开发边界的实施情况进行评估,针对城市发展需求与城镇开发边界之间的矛盾,对边界进行修正,以期更好地适应城市的诉求。从城市发展的整体过程看,时间维度的“弹性”边界随着城市发展、政策引导、经济社会而优化调整,着重处理城市发展的动态性、复杂性和难预见性,又在规划期内具有一定的“刚性”约束力。

在空间维度上,主要通过两个方法解决“弹性”需求:(1)以城镇开发建设预留区作为“弹性”空间,当城镇开发边界内的用地布局需要调整时,在不突破规划期城镇建设用地总规模的前提下,采取用地指标“用一补一”、“控制动量”等布局调整政策,按程序在城镇开发建设预留区内进行调整置换;从我国国情以及各地的经验值来看,规划期内调整幅度不大于规划期城镇建设用地总规模的15%,且不得占用永久基本农田与突破生态保护红线、不得自行调整城市主要发展结构方向、不得随意调整重要民生基础设施、避免“蛙跳式”发展等。(2)在开发边界内做足“留白”空间,以集约高效为基本原则,将部分功能性不强、不集约、不高效的土地规划为“动态建设”的留白空间,保留其建设功能但不界定其建设性质,且保持总量动态平衡;在主导产业变化、新兴产业培育、重大项目落地、应急事件腾挪等空间需求时,提供必要且充足的弹性空间。

4 结语

基于城市人理论的空间管制决策方法,倡导并践行自存与共存理念,以期为规划管理部门提供一套权威理性的决策工具,实现以人为本的国土空间匹配与保护利用。决策者需要站在区域管理者的立场,统筹各个国土空间匹配的信息、价值、期望和选择,维护国家整体权益,寻求区域发展与生态可持续的最优解。此外,可采取以下手段提高决策方法的科学权威:(1)通过咨询、论证、调研和公共参与,以及软件设计和相关指标预定,提升规划管理的科学性、量化度和权威性;(2)公开相关系数与指标,提高规划决策和实施的透明、公正和效率;(3)同步法规建设,提升规划管理的法理性。

Q市空间规划“三线”管制探索表明,国土空间管制要适应地域空间需求,制定切实可行的管制规则与措施。依据“城市人”自存与共存理念,聚焦于在土地空间的使用与分配中各用途利益之间的矛盾和互补,规范强化政府的调控决策,鼓励土地利用向社会、经济、生态等整体贡献最优的方向转移,最终实现国土空间开发与资源环境承载能力相互匹配、生态文明与城市发展共同推进的新局面。

参考文献

[1]蔡玉梅,陈明,宋海荣. 国内外空间规划运行体系研究述评[J]. 规划师,2014,30(3):83-87.

[2]程永辉,刘科伟,赵丹,等. “多规合一”下城市开发边界划定的若干问题探讨[J].城市发展研究,2015,22(7):52-57.

[3]顾朝林. 论我国空间规划的过程和趋势[J]. 城市与区域规划研究,2018,10(1):60-73.

[4]黄明华,寇聪慧,屈雯. 寻求“刚性”与“弹性”的结合——对城市增长边界的思考[J]. 规划师,2012,28(3):12-15+34.

[5]黄征学,祁帆. 从土地用途管制到空间用途管制:问题与对策[J]. 中国土地,2018(6):22-24.

[6]胡飞,何灵聪,杨昔. 规土合一、三线统筹、划管结合——武汉城市开发边界划定实践[J]. 规划师,2016,32(6):31-37.

[7]梁鹤年. 再谈“城市人”——以人为本的城镇化[J]. 城市规划,2014,38(9):64-75.

[8]廖威,苗华楠,毛斐,等. “多规融合”的宁波市域国土空间规划编制探索[J]. 规划师,2017,33(7):126-131.

[9]林坚,陈诗弘,许超诣,等. 空间规划的博弈分析[J]. 城市规划学刊,2015(1):10-14.

[10]邱杰华,何冬华. 多方博弈下的佛山市南海区“多规合一”空间管制实施路径[J].规划师,2017,33(7):67-71.

[11]邵一希. 多规合一背景下上海国土空间用途管制的思考与实践[J]. 上海国土资源,2016,37(4):10-13+17.

[12]沈洁,林小虎,郑晓华,等. 城市开发边界“六步走”划定方法[J]. 规划师,2016,32(11):45-50.

[13]孙安军. 空间规划改革的思考[J]. 城市规划学刊,2018(1):10-17.

[14]孙卓. 国内外空间规划研究进展与展望[J]. 规划师,2015,31(S1):207-210.

[15]王旭阳,黄征学. 他山之石:浙江开化空间规划的实践[J]. 城市发展研究,2018,25(3):26-31.

[16]王昱,丁四保,卢艳丽. 基于我国区域制度的区域生态补偿难点问题研究[J]. 现代城市研究,2012,27(6):18-24.

[17]许景权. 空间规划改革视角下的城市开发边界研究:弹性、规模与机制[J]. 规划师,2016,32(6):5-9+15.

[18]宣晓伟.“多规合一”改革中的政府事权划分[J]. 城市与区域规划研究,2018,10(01):74-92.

[19]杨玲. 基于空间管制的“多规合一”控制线系统初探——关于县(市)域城乡全覆盖的空间管制分区的再思考[J]. 城市发展研究,2016,23(2):8-15.

[20]杨秋惠. 空间发展、管制与变革——国内外“城市开发边界”发展评述及启示[J].上海城市规划,2015(3):46-54.

[21]张建平. 我国国土空间用途管制制度建设[J]. 中国土地,2018(4):12-15.

[22]张勤,华芳,王沈玉. 杭州城市开发边界划定与实施研究[J]. 城市规划学刊,2016(1):28-36.

[23]张永姣,方创琳. 空间规划协调与多规合一研究:评述与展望[J]. 城市规划学刊,2016(2):78-87.

[24]郑娟尔,周伟,袁国华. 对“三线”协同划定技术和管控措施的思考[J]. 中国土地,2016(6):28-30.

An Exploration on the Implementation Path and Decision-Making Method of “Three-Line” Control from the Perspective of Homo Urbanicus

Abstract:As the core of “a blueprint”, the “three-line” control is a hot issue in spatial planning studies and practices. Based on the theory of “Homo Urbanicus” and taking the land and spatial control in the spatial planning practice of Q city (a local city) as an example, this paper analyzes the internal causes of core contradictions, such as use decision-making and multi-method coordination, as well as “three-line” rigidity and elastic scale, to explore the technical route of “three-line” control. It puts forward a “people-oriented” decision-making method for land use and the management mechanism of the “three-line” landing, with a view to promoting the more authoritative implementation of spatial planning control.

Keywords:spatial planning; Homo Urbanicus; “three-line” control; rigidity and elasticity scales

作者简介

魏伟,武汉大学教授,博士生导师,武汉大学城市设计学院副院长,武汉大学中国发展战略与规划研究院副院长。主要从事规划基础理论(“城市人”理论,国家空间发展战略,社区生活圈及公共服务设施)、国土空间规划理论及实践(“以人为本”国土空间规划研究,国土空间规划编制)等研究。

刘畅,清华大学建筑学院,普博生。